貳、台籍戰犯

從中國國民黨蔣介石政權自日本殖民政府手中接管台灣之日起,除了無止境的劫收豪奪,暴露外來政權的猙獰面目之外,就是以《戰爭罪犯審判條例》漫無標準地處理一批一批的「台籍戰犯」。不僅在中國「日佔區」日本機構任職的日籍台灣人,戰後先被視為「漢奸」,後來遭到檢舉為「戰犯」;戰後的台灣也有不少被檢舉以「戰犯」送審,到了一九四七年尤其達到最高潮。

所謂漫無標準,就是以遂替中國人懲罰台灣人的報復目的,完全不理會時空背景因素。台灣人由戰前既非清國人、中國人的身分,戰後仍然是既非日本人、也非中國人的身分,這種尷尬的處境,在戰後初期的前兩三年最為突出。

台灣人在日本統治下,曾經被徵召前往東南亞參加戰爭,這些台灣人軍人並沒有因台灣「回歸祖國」而受益,卻在異鄉成為「戰犯」,一直到戰後六、七年仍有很多人無法脫離東南亞國家的戰犯勞動營。在台灣的台灣人也不能避免這種折難,中國國民黨蔣家政權同樣以「戰犯」問罪於日治下台灣人的作為。

《戰爭罪犯審判條例》是國民政府於一九四六年十月十五日制定公布,一九四七年七月修訂,一九七八年五月才廢止。根據該條例定義的「戰爭罪犯」有四款,主要是指外國軍人或非軍人,包括「於戰前或戰時,違反國際條約、國際公約或國際保證,而計劃陰謀預備發動或支持對中華民國之侵略或其他非法戰爭者」、「於對中華民國作戰或有敵對行為之期間,違反戰爭法規及慣例,直接或間接實施暴行者」等等。〔圖06〕

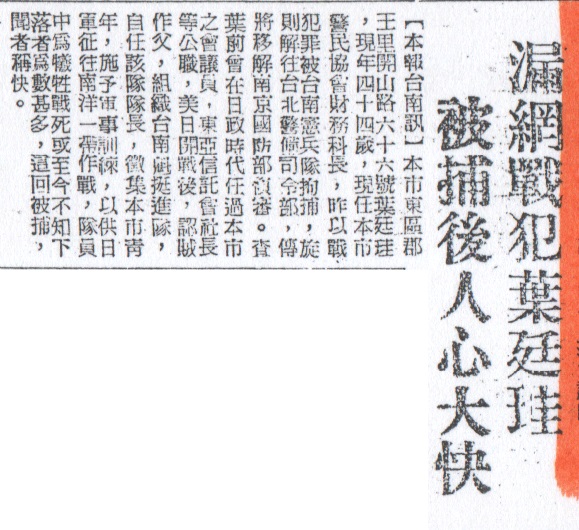

對於「台籍戰犯」的追訴,是根據該條例第六條:「戰爭罪犯雖於中華民國三十四年十月二十五日以後回復中華民國國籍,仍準用本條例之規定。」又,該條例第二十四條規定:「戰爭罪犯案件,由軍政憲警機關,因人民之告訴告發或依職權督率所屬調查檢舉之。」因此,延續〈漢奸總檢舉規程〉,率多「台籍戰犯」皆由檢舉告發;例如,曾經兩度當選台南市長的葉廷珪,遭檢舉在中日戰爭期間充任台南魁挺身隊隊長,而於一九四八年三月被捕,當時報紙是以報復得逞的歡欣心態進行報導,竟然出現「漏網戰犯葉廷珪,被捕後人心大快」的標題;後來,中國國民黨政權國防部審判戰犯軍事法庭判處無罪。〔圖07〕

(資料來源:檔案管理局,檔號B5018230601=0036=109.3=4010=002=005=0028)

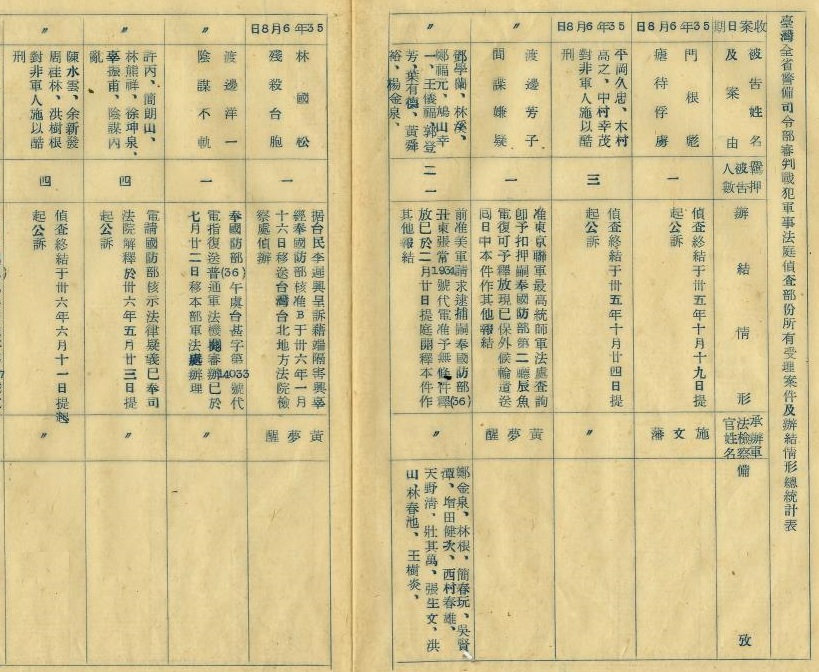

在台灣逮捕的「台籍戰犯」,是由〈台灣全省警備司令部〉一九四七年五月一日成立的審判戰犯軍事法庭審理【註三】,根據該部於一九四八年四月十五日的三十六年度工作報告書總結統計,總共受理案數八十四件(含日本人四十件),人犯一○八名(含日本人四十二名);起訴的案數是二十三件(含日本人八件),人犯四十四名(日本人十名)。也就是說,扣除日本人之後的台籍部分有四十四件、人犯六十六名,起訴十五件、人犯三十四名。(檔案管理局檔號:B5018230601=0036=109.3=4010=1=001=0001)〔圖08〕

試舉一九四七年間被逮捕的幾個「台籍戰犯」案例,他們的遭遇最能說明這種歷史時代悲劇的境況。

一、忠義救國軍出事,台灣人通譯有罪

王瑞棋、劉簿金、杜凡等三人都曾在台中州高等警察課服務,劉簿金是該課紀錄,其他兩人是擔任通譯,他們被指控幫助虐待俘虜,於一九四六年十一月十九日被逮捕,審判後一度遭押解到中國關在上海「戰犯監獄」。

王瑞琪,台北市人,時年三十五歲,戰後擔任華隆公司總經理,審判前被羈押了九個月。劉簿金,台中市人,時年二十九歲,戰後擔任協大公司總務,審判前被羈押了六個半月。杜凡,台北市人,時年三十六歲,戰後是正興貿易行股東,審判前羈押了二個月。三人被捕後即遭羈押在〈台灣全省警備司令部〉的「戰犯拘留所」。根據審判戰犯軍事法庭三十六年度審字第五號判決書,他們遭控的事實如下:

一九四四年冬季,國民政府軍事委員會有一支忠義救國軍隊伍二十四人,搭帆船前往浙江玉壺鎮受訓,途中遇暴風漂流到台中被日軍發現,將全部隊員與船夫俘獲送台中州警察課押訊,起初不知他們是游擊隊,便送往當地的「洋火廠」(火柴廠)做工,但派王瑞祺前往密探真相。

不久,該隊擔心藏在船內的證件會被搜獲,遂派其中一位船夫潛往船上檢出拋棄海中,船夫向王瑞祺佯稱有一個金錶遺落船上須前往覓取,王瑞祺生疑而回報警察課,該課動員多名警察先行前往作徹底搜查取得證件,即將所有隊員再度押訊,由警部高倉喜滿造等人嚴加刑訊,期間曾施以灌水刑求,王瑞祺等三人除了通譯之外,還被命協助提水。

(資料來源:檔案管理局,檔號 B5018230601=0036=013.81=7529.2=1=019=0012)

後來全案由日治台灣高等法院檢查局轉送日本台灣軍臨時軍法會審,以抗敵罪名判處其中二十人死刑、二人有期徒刑,雖未執刑,但在押期間有多人或併或不明原因死亡,直到終戰後只有七人生還,他們乃向國民政府訴願,由改制前的〈台灣警備總司令部〉調查室將王瑞祺逮捕,移送〈台灣全省警備司令部〉審判戰犯軍事法庭軍法檢察官偵查,認定他有「幫助敵軍法會審人員枉法殺人嫌疑」而提起公訴,審理中又發現劉簿金、杜凡兩人也有協助日警情事,依虐待俘虜罪追加起訴。〔圖09〕

審判戰爭罪犯軍事法庭審判官梁恒昌(審判長)、張香生、王有樑,一九四七年七月八日判決,以「共同連續幫助虐待俘虜」罪,判處王瑞祺有期徒刑四年,劉簿金、杜凡兩人有期徒刑一年九個月。

他們三人於一九四七年十一月十日曾被移解中國上海「戰犯監獄」,一九四九年才移回台灣的軍人監獄。杜凡刑滿出獄後,卻無端被捲入發生於他關在戰犯監獄期間的王承通等貪汙案,一度又關押於台北地方法院看守所。

二、「戰犯」陳水雲判死、余信發處無期徒刑

(資料來源:檔案管理局,檔號 B3750187701=0036=1571=34189930=1=043=0002)

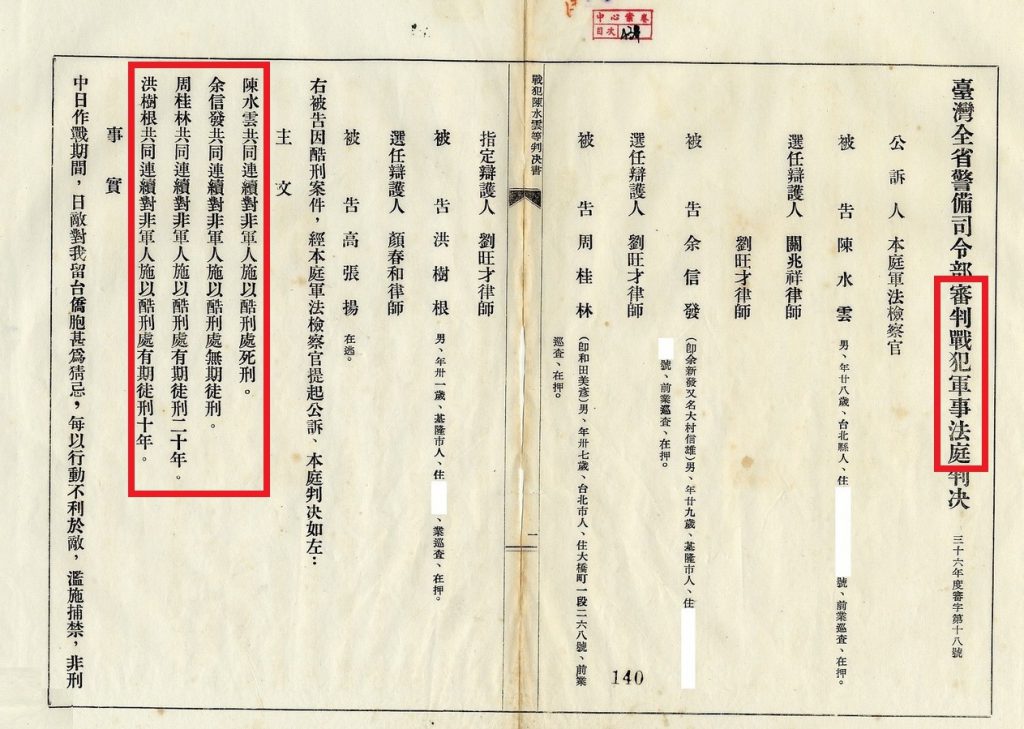

這個案例因涉及數宗跟中國人有關的事件,人數達近六十人之多,且有數人在日警刑訊下致死,因此,出現「台籍戰犯」在台灣被判處死刑的罕例。〔圖10〕

此案被告包括:陳水雲(台北縣,二十八歲,前台北州高等課外事係,巡查)、余信發(基隆市二十九歲,前台北州高等課外事係,巡查)、周桂林(台北市,三十七歲,前台北州高等課外事係,巡查)、洪樹根(基隆市,三十一歲,前台北州高等課外事係,巡查)、高張揚(在逃)等五人。

他們被控對非軍人施以酷刑,「媚敵邀功,助肆荼毒,計自民國三十年起至勝利止,我同胞被伊等共同獲分別殘害」(引自判決書)。軍法檢察官受理的控訴案除了八宗共二十餘名華僑的指訴之外,還包括涉及旅台的華僑反日事件:三山會館事件、錢潭潭事件、陳逸士事件、金安興帆船船員事件等等【註四】。

依照被害者或其家屬的指控,上述個案中有個位數的受害者在日警刑訊中死亡,也有幾位是釋放數年後死亡。陳水雲等人都辯稱只以巡查身分協助拘捕,並無參與日警的刑訊,但是,受害者或其家屬控訴的說詞不一,卻都無法提出實據,軍法檢察官則心證認定「良以敵對僑胞濫施刑訊,視為故常,被告參與審訊五六次,其案情嚴重可知,必然用刑,實堪認定也」(引自判決書)。

偵查終結,由軍法檢察官黃夢醒於一九四七年六月十一日提起公訴。余新發、洪樹根兩人,原本是在另案審理認為不屬於戰犯範圍,一九四六年十二月十八日曾移台北地方法院檢察處,軍法檢察官後來發現他們牽連陳水雲案,再度移回審判戰犯軍事法庭併案審判。

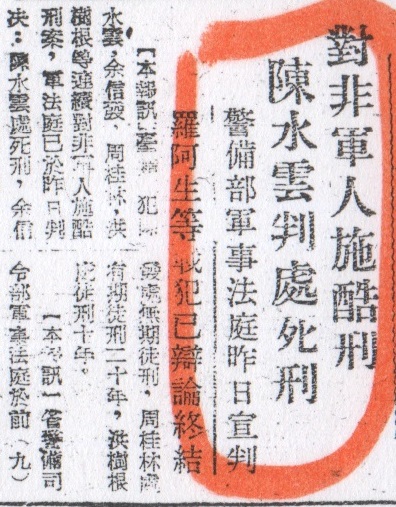

(一九四七年十月十一日新生報)

一九四七年十月九日,四人最後被以「被告等濫施非刑,輕者負傷,重者致死,似此慘無人道,顯違戰爭規例,並觸犯我戰爭罪犯審判條例所定酷刑非軍人」罪名,由審判戰爭罪犯軍事法庭(軍法審判長梁恆昌)判決,陳水雲因所涉罪行最多被處死刑,余信發「罪行較少,姑免一死」處無期徒刑,周桂林判二十年,洪樹根判十年。高張揚逃逸通緝。〔圖11〕

三、化裝成蔣介石遊行,也是「戰犯」

這是蔣介石政權利用獎金制度挑動台灣人檢舉台灣人,及由特務與地方不肖份子勾結等等方式,藉製造矛盾羅織入罪的案例。

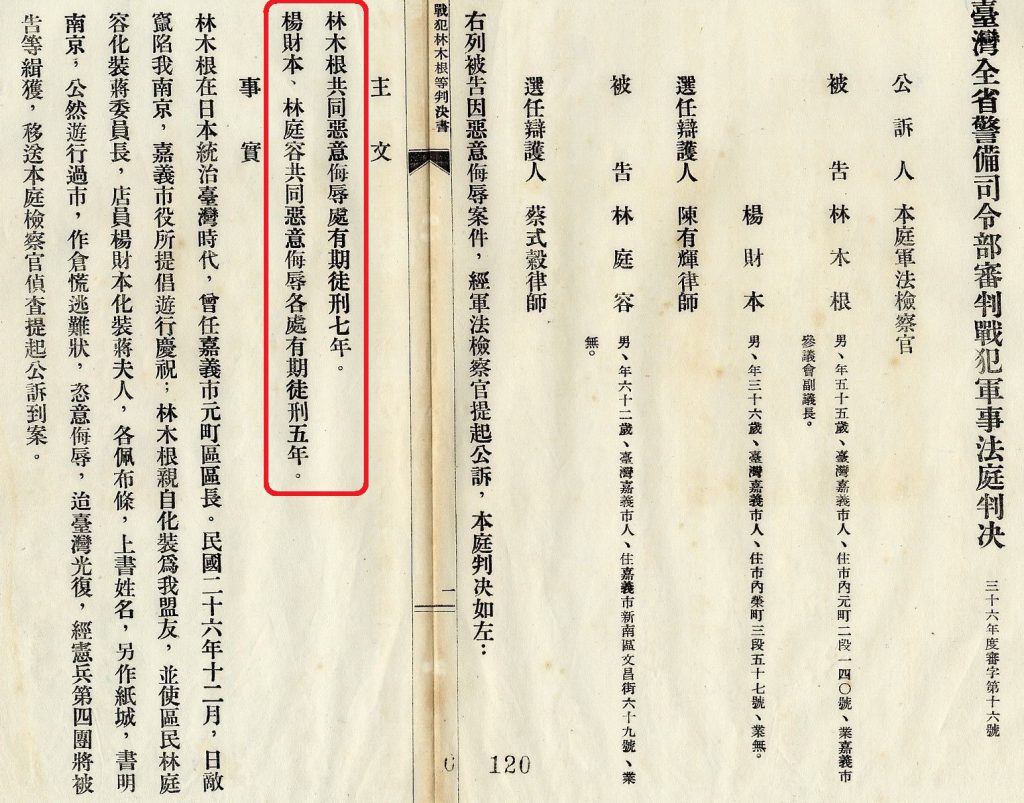

林木根(前嘉義市參議會副議長,時年五十五歲)、林庭容(嘉義市籍,生意人,時年六十二歲)、楊財本(嘉義市籍,生意人,時年三十七歲)等三人,在日治時代曾經擔任公職,得罪了地方上的不肖份子而被檢舉,也是被扣上「戰犯」罪名。

他們在一九四六年十月被嘉義憲兵隊逮捕,隔天移解台北市南區憲兵隊,再轉送憲兵第四團,關進〈台灣全省警備司令部〉看守所。偵訊期間,都堅決否認有出賣台灣人利益的行為,檢舉人又舉不出任何事證,特務利用嚴刑逼供也無法使他們屈服,後來,他們實在受不了刑求,竟破口大罵蔣介石政權,指責蔣介石政權的專制統治比日本殖民政府還嚴苛,讓特務抓到把柄。

特務於是再動員地方不肖份子廣泛偵探,好不容易找到一張他們在一九三七年十二月間所拍攝的照片,發現他們當時參加一項化裝遊行,林木根化裝成蔣介石政權的美籍顧問端納,林庭容化裝為蔣介石,楊財本化裝為宋美齡。〈台灣全省警備司令部〉以「惡意侮辱元首」罪名,依照觸犯《戰爭罪犯審判條例》將他們移送軍法處。

林木根在軍事法庭上表示,日本在一九三七年攻入中國南京時,日治的嘉義市政府下令舉辦化裝遊行,目的是在宣揚日軍的英勇,所有居民都要掌燈參加。當時,他擔任嘉義市參議會副議長及嘉義市元町區區長,依照區務會議決定以化裝方式參加遊行。

他們都不知道什麼時候被什麼人拍了照片,事情經過十年後仍被翻出來算帳,又能找到當時的照片,顯然是仇人有意的陷害。辯護律師也指出,日治下的台灣人地位極低,在當年的時空背景下,參加化裝遊行實在都是被迫的。

(資料來源:檔案管理局,檔號B3750187701=0036=1571=34189930=1=008=0006)

但是,審判戰犯軍事法庭完全不採信他們的辯解,認定他們參加化裝遊行和拍照都是有計劃的自主行為,而且林木根還是整個化裝計劃的主使者。同年的九月三十日,審判戰犯軍事法庭判決,林木根判有期徒刑七年,林庭容、楊財本,分別判處有期徒刑五年(審判戰犯軍事法庭三十六年度審字第十六號判決書,檔案管理局檔號:B3750187701=0038=1571=82117145=2=031=0006)。〔圖12〕

非常諷刺的是:軍事法庭在作下這項判決的同時,蔣介石政權正在台灣全島各地雷厲風行地舉辦所謂的「戡亂大會」,由各地參議會主持的「擁護總動員戡亂救國大會籌備會」,通令各黨政軍公教人員及所有人民團體都必須參加,被指定的單位、團體及個人完全沒有不參加的自由。

「戡亂大會」所戡的是蔣介石政權在中國內戰之亂,與台灣人民何干,台灣人民在強權之下被迫參加,其情其景跟林木根等人不得不參加化裝遊行是一樣的,這是被殖民統治者無奈的命運啊!

由於林木根當時的身分是嘉義市參議會副議長,因此,嘉義市參議會非常賣力為他聲請調服勞役,同時獲得駐在嘉義機場的空軍第十大隊配合,在一九五○年二月底,「東南軍政長官公署」長官兼台灣省長陳誠批准,三月底調到空軍第十大隊服勞役,一九五一年八月底依照〈戒嚴地域軍事犯臨時處理辦法」獲釋。

四、「台籍戰犯」獲判無罪的罕例

一九四六年是中國國民黨政權清算「台籍戰犯」的高潮期,一整年裡經常可從新聞報導看到「台籍戰犯」被提審的消息,尤以六月間最為密集,遭到判刑的「台籍戰犯」屈指難數,不過,其中倒有一件無罪判決,是清算過程中相當罕見的案例。

這個案例的主角是基隆人吳新發;他在一九四一年六月充任基隆日本憲兵分隊臨時通譯,七月隨日本憲兵前往台北太平町,將張國彥等人以間諜嫌疑逮捕。一九四六年的六月十日,非常幸運地被警總宣判無罪。

吳新發在張國彥等人的家屬向〈台灣全省警備司令部〉舉發後,即遭到逮捕,卻在被刑求和拘押了整整十個月,才開庭審判。他否認幫助日本憲兵共同毆打張國彥的指控;跟張國彥同時被日本憲兵逮捕,並拘禁在同一個拘留所的傅維鉛出面為他作證,才使他免於被判刑。

張國彥遭日本憲兵刑求時,傅維鉛正好由日本憲兵從拘留所提訊出來,他短暫目擊了當時的情形。傅維鉛證實,張國彥被日本憲兵綁吊在樹上審問,吳新發手執木棍站在旁邊,但並未看見他動手。

傅維鉛雖然沒有目擊整個刑求過程,但是,審判戰犯軍事法庭似乎大發慈悲心,根據傅維鉛的證詞,以及研判吳新發只是臨時通譯,協助日本憲兵動手打人的可能性甚低,而宣判吳新發無罪。

【註三】審判戰犯軍事法庭專行審判戰爭罪犯,它的編制為:庭長一名,軍法檢察官一名,軍法審判官四名,專任書記官一名,書記官五名,通譯二名,副官一名,軍需一名,司書二名,士兵伕十一名,而檢審幹部是以司法與軍法人員調兼。在本文列舉的案例中,可以發現重複提到軍法檢察官黃夢醒、軍法審判長梁恆昌,其實,有關「台籍戰犯」的案件,從頭至尾都由這兩人偵辦起訴、主審,將近一年中要審理那麼多案件,可見其繁雜及效率。

【註四】資料引自〈台灣全省警備司令部〉審判戰犯軍事法庭三十六年度審字第十八號判決書:三山會館事件(一九四一年,共三十餘人死傷)、錢潭潭事件(一九四二年,死傷七人)、陳逸士事件(一九四三年,死傷十七人)、金安興帆船船員事件(一九四四年,被捕三人)