1970 年,韓江出生於南韓光州廣域市,父親是一名作家。1980 年,在全斗煥任內,光州發生了當地抗議戒嚴令的居民與學生遭到政府血腥鎮壓,包含性侵、毆打、殺害的事件,史稱「光州事件」。

儘管韓江在 1979 年就因為父親辭去教職全心寫作,而隨著家人遷居首爾,因此並未真的「在地經歷」光州事件,但「身為光州人」的共同歷史記憶換了一種方式傳承下來。韓江在受訪時指出,當她十二歲時,亦即光州事件發生兩年後,偶然發現家中偷藏了一本德國記者拍攝且秘密流傳的「光州事件相簿」,當下她明白自己故鄉發生了什麼事。這份深藏在心中,無法對人言說的,對於暴力與殺戮的震撼,成了之後她從事寫作的重大主題。

圖/中央社

2024 年,韓江透過一再反覆書寫人類生命的脆弱,以及歷史真相的殘酷等主題,她獲得了諾貝爾文學獎,是南韓第二位諾貝爾獎得主,也是亞洲第一位女性諾貝爾文學獎得主。然而,韓江的獲獎雖然事後被南韓政府力圖鎮定地包裝成「國家榮耀」,也在母國創下一週內銷售超過百萬本佳績,但事實上南韓政府對韓江的作品的態度比起鼓勵,阻撓更多。

保守派的眼中釘

據《紐約時報》報導,朴槿惠總統任內將韓江列入認為「不友好」的作家、藝術家和導演的「黑名單」,並禁止她參與政府計畫。但 21 世紀選上總統的朴槿惠何以討厭韓江呢?有一種解釋是,韓國有相當多的保守派人士,無分官方或民間,都認為書寫「光州事件」或其他任何發生在南韓境內的屠殺都是在「撕裂國家」、「激起對立」、「破壞團結」。

讓人意外的是,目前在任的尹錫悅政府也沒有好到哪裡去。在韓江奪獎之後,立刻傳出尹錫悅政府任內,京畿道教育廳依舊持續把韓江的某些作品列為「青少年有害圖書」,而被從各大圖書館剔除的消息。儘管京畿道教育廳立刻否認,說那是「家長會搞的」,「是家長覺得這些書不適合給小孩子看」,不過這種辯解似乎有些弱。

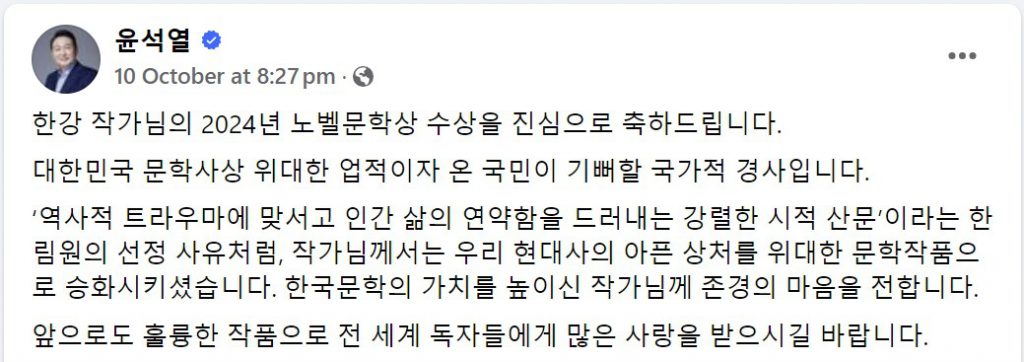

更尷尬的是,尹錫悅總統先是在 X(推特)上發文致賀韓江,但因為「內容毫無靈魂太像 chatGPT 寫成的」而被網友抨擊,最後甚至自刪貼文,只留下臉書版本。

圖/윤석열

尹錫悅政府事實上不應該有理由對於韓江的得獎這麼尷尬。南韓民主化過程中的屠殺雖與政府直接相關,但不表示現在執政的政府不能勇敢面對歷史,承認過去犯下的錯誤,並且擁抱討論這些議題的文學作品。

從外人的觀點看來,南韓政府對韓江的忌憚似乎沒有正當性。然而,每個國家都有自己必須面對的問題,就像從南韓人的角度,大概也看不出為什麼有些台灣人要跑去祝賀中國國慶,「中國不是正想打你們嗎?」

狂吹高銀,沒人壓寶韓江

若我們退後一步來看,諾貝爾文學獎雖然地位確實很崇高,大多時候也挺有道理,但這些審查委員的意見當然不能代表一切。然而,各個國家對於獲得諾貝爾獎的狂熱和猜測,卻經常是建立在民族自尊心之上,而民族自尊心又經常是建立在社會風氣可容忍的最大公約數之上。這個視角的盲點,導致南韓文學批評界過去一直誤認為「(曾)獲選國家教科書」的男作家高銀,是最有希望帶領他們獲得第一個諾貝爾文學獎的人。

圖/X

高銀是異議人士,在全斗煥政變時曾被判刑,後來被提前釋放。若不提 2018 年高銀爆發的一連串 MeToo 事件,他與韓江相差一個世代不只,在崇尚輩份尊卑的南韓社會裡,確實很難想像一個「比較年輕的女作家」得到諾貝爾獎,但「年長且備受尊敬的男作家」卻沒有得。

〔編按:高銀性醜聞爆發後,韓國教育部認為,這波性醜聞事件已經造成社會不良影響,決定將高銀收錄在教科書的11首詩作刪除,而高銀已主動請辭韓民族語大辭典韓朝共同編撰事業會理事長一職。〕

韓江的獲獎,表面上是國際社會對於高度藝術化的歷史正義書寫的肯定,但剖開來看,卻是狠狠打臉至今仍存在對女性極大壓迫的南韓社會與男性主導的南韓文學批評圈。如果一個女作家的作品夠好,好到超出國界,她就不再受限於國內有權有勢的老男人的看法。韓江的作品《素食者》,貌似圍繞於一個平凡妻子忽然拒絕吃肉的荒謬情境,而沒有提到任何歷史創傷,但韓江本人卻說,這本書也是基於光州事件對她的影響。

《素食者》是韓江獲得曼布克獎的小說,也是她在國際上最知名的作品之一,如果簡單粗暴的描述,這是關於一個男人精挑細選了一個「十分普通的女人」為妻,但她某天開始卻拒絕不再吃肉,甚至因為男人身上有食肉的味道而反胃遠離他,男人非常困擾,於是強迫妻子吃肉。

這樣的故事究竟與 1980 年光州受暴的百姓有何關連?

我們都是「吃肉的人」

要回答這個問題,必須回到「吃肉」在小說中到底象徵什麼。吃肉就字面上來說,就是殺害動物來攝取牠的遺體,而書中女主角忽然之間不再能夠接受殺害另一個生命來維持自己的生命,似乎可以連結到光州事件的犧牲者與倖存者之間的關連。活著的人假裝死亡跟暴力不存在一般的活下去了,而死去的人好像死得毫無意義。

然而,何以拒絕吃肉的主角必須是女人呢?為何她必須是一個原本乖巧的妻子?在這個故事中,存在著東亞女性可能很熟悉的一種「痛感」,在日常生活中有一種說不出的壓迫,說不出丈夫有哪裡太不好,說不出自己的存在有哪裡太不好,但這種存在狀態本身不令人滿意,有什麼隱隱作痛,但說不出來。

而強迫妻子吃肉的丈夫,則代替了全斗煥政府,把對暴力跟殺戮的正當化,用「生活本來就是這樣」、「你幹嘛找我麻煩」的態度施加在妻子身上。丈夫不是什麼大壞人,就跟拒絕追究白色恐怖歷史的台灣人一樣,不是什麼大壞人,但從他們身上則見微知著地體現了至惡能夠橫行無阻的原因,你我都能成為惡的一部分,只要我們認同惡無需被追究,心安理得不抱疑問的吃肉就好。

因此,韓江的獲獎並不僅僅只是光州歷史真相的勝利,更是亞洲女性作家的勝利,她成功的對比了南韓社會中關於「壓迫」的各種面向,有些吞食你的身體,有些吞食你的靈魂。此外,女性處境與歷史受暴者重疊這類的思考模式並不罕見,但能夠將其組織成為跨越國界受到眾人青睞的作品,則是藝術天份所在。

換句話說,並不是用了跟韓江一樣的主題就能得到諾貝爾文學獎,書寫方式以及品味依然是重要的。從這點看來,要說台灣目前已經有與韓江並駕齊驅的歷史小說作品,可能還言之過早。

新自由主義社會割喉戰

最近幾年,我們接連感受到南韓文化的勝利,從《寄生上流》、《魷魚遊戲》到《黑白大廚》,南韓證明了自己在商業流行文化中的努力,也獲致了應得的成功。但這些成功則未必顯示該國正在往變成更好且更宜居的地方前進。

《魷魚遊戲》執導與編劇者黃東赫接受《衛報》採訪時,被問到「何以安排女性角色在遊戲中賣身給強壯男人求結盟」,他立刻翻臉,認為記者一開始就不該問他這個問題。黃東赫的反應必須放在南韓「不可慶祝婦女節否則就是仇男」的社會文化脈絡中理解,黃東赫的劇情安排未必有什麼太大的問題,但他「光是被問女性角色的塑造就自認被冒犯」,則顯示這個社會可能存在遠比檯面上看到更多的問題。

因此,韓江的得獎,對台灣社會而言,是關於「東亞國家如何面對歷史」的一堂課,對南韓社會而言,則可能是「先別急著生氣,讓我們坐下來談談社會中的女人吧」的邀請。而台灣與南韓,該如何理性真誠的回應這些問題?則有賴於國民的智慧。